|

|

|

|

|

|

| にょほほ電鉄−車両−阪急電鉄 |

||

|

|

|

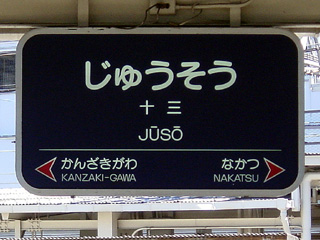

| 駅名標 阪急電鉄 |

||

|

|

|

|

|

|

|

■1300系(2014年) 昭和中期に製造された車両を大量に置き換えるため製造された車両。9300系のコンセプトであった「全てのお客様に快適な移動空間」を引き継ぎつつ、外観はシンプルな形状となった。また増結を行わない固定編成での運用を踏まえ、貫通扉の幌座は廃止された。駆動装置は、モーターは密閉型となったため騒音が低減された。 |

|

■9300系(2003年) 特急列車の増加に伴い登場した車両。従来の特急車は2扉が伝統であったが、乗降時間の短縮を考慮し、普通車と同じく3扉化された。側面窓の大型化や間接照明の採用など居住性の向上が図られている。従来は車両製造を子会社であるアルナ工機が行っていたが、同社が鉄道車両製造を廃止したため、この車両からは日立製作所によって製造された。 |

|

■8300系(1989年) 阪急初のVVVFインバータ制御車両。前面デザインは実に29年ぶりに新しいデザインとなった。6300系の特色である、窓上にクリーム色の塗分けはこの車両も踏襲。内装は伝統の木目調を踏襲しつつも色調が変更された。 |

|

■8300系・2次車(1993年) 8300系は、1993年製造車両より、前面デザインが額縁型から変更され、1970年に廃車の200系以来、久々の「くの字」型デザインとなった。また種別表示、行先表示も大型化され、視認性が向上された。 |

|

■7300系(1982年) 阪急初の界磁チョッパ制御車両。初期車こそ鋼鉄製であるが、後の増備車からはアルミ製となり、アルミ車体は現在の車両にまで踏襲されている。1998年より再塗装の際に、6300系と同じく窓上にクリーム色が追加されている。 |

|

■7300系リニューアル車(2007年) 9300系の登場による、車内設備の相対的な見劣りに対応すべく7300系に大規模な改造を施された編成が存在する。前面形状は9300系に準じた形状とし、内装も壁板や床の色調変更、日除けのロールカーテン化など、新車同然に改造されている。ただし昨今の経済事情からか、7320編成に施したのみに留まっている。 |

|

■5300系(1972年) 神戸線・宝塚線用5100系の京都線用として登場した車両。阪急初の電気指令式ブレーキ搭載車両である。従来の車両は行先表示は方向幕ではなく前面に行先方向板を掲示していたが、この車両から幕式タイプを採用。後に方向幕は6300系と同タイプに改造され、さらに1995年からは方向幕が従来の2倍の大きさとなり視認性が向上した。 |

|

■3300系(1967年) 地下鉄堺筋線への乗入れ対応車として製造された車両。地下鉄区間での非常時の列車推進が行えるよう、電動車比率が高められている。1969年までに120両も製造され、1970年の大阪万博時には「EXPO準急」として活躍した。一部車両ではリニューアルが行われ、内装変更やドアチャイムの設置などが行われたが、廃車も進む。 |

|

■6300系(1975年) 旧型の特急車である2800系の置き換えに伴い登場した車両。性能は5300系と同等としながらもクロスシートを備えた2扉車として登場。貫通扉や標識灯付近にはシルバーの飾りを施し、内装と共に高級感のある風格とした。料金不要ながら豪華な雰囲気の車両は鉄道友の会より「ブルーリボン賞」を受賞車両。現在は短編成化のうえ嵐山線で活躍する。 |

|

■2300系(1960年〜2015年) 現在に至るまでの阪急車の基礎を作りあげた車両。側面の大きな窓や木目調の内装はこの車両から始まった。また世界初の定速運転ができる車両として「オートカー」なる称号を与えられた。先進的な技術とデザインを採用したこの車両は鉄道友の会「ローレル賞」の記念すべき第一回受賞車両である。老朽化に伴い2015年3月をもって引退した。 |

|

|